野球が大好きだった父ちゃんのファイナルゲーム

男気があって、野球が好きで、でも何よりも奥様とご家族を愛した"父ちゃん"を、家族が一つのチームになってお送りしました。 今回、ご家族にお別れ会に込めた思いをうかがいました。

「どんな人?」って聞かれたら、「気持ちのある人」でした。

――奥様にとってご主人はどんな方でしたか?

加藤さん――このような場で言うのも恥ずかしいんですが、私のことが大好きな人でした。

帰宅したら「今日はこういうことがあった」って、一日の出来事を日記のように話してくれていました。だから私がちょっと出かけたりしていると、機嫌が悪くなるんです。

「本当に大好きだよね」ってほかのお母さんたちにも言われるくらい、私がいない所でも、私の話をしていたみたいです。

だから、「どんな人?」って聞かれたら、「気持ちのある人」でしたね。そんなに気持ちがあるなら、もっと大事にしてくれれば良かったのに。

――お二人の馴れ初めを伺ってもいいですか?

加藤さん――水産関係の会社に勤めていて、そこの先輩でした。

あまり接点はなかったんですが、私がちょっと遠いところに住んでいて、そこから原付バイクで会社に来たのがきっかけでした。

「そんな遠くから原付で来たの?」って言われて。それから会社の中でも、常にワイワイ言い合える、仲間みたいな感じになりました。

――その当時からご主人は野球をやってらしたんですか?

加藤さん――その会社で野球チームを作ろうってことになって「お前はマネージャーだ。おにぎりを作って来い」って言われたんです。

ちょうどその時、「平成の米騒動」があって、お米を確保するのが大変な時期でした。でも主人がおにぎり用のお米を確保してくれてましたね。

転職を機にそのチームからは卒業したんですが、その後、息子が小学校に入学し、野球チームに入った時に、コーチを頼まれてやっていました。

――息子さんから見たお父さんはどんな方でした?

ユウスケさん――誉められたことがほとんどないというか、厳しかったです。「だって」とか言い訳をすると、めちゃくちゃ怒られました。

でも、野球の練習が終って帰る途中、いつもコンビニでいろいろ買ってくれました。

加藤さん――コーチという立場上、自分の子には特に厳しく接していたんです。その償いに、コンビニで何か買ってあげていたみたいです。

でも、子どもには厳しく言うくせに、私には「あの時のプレーは中日の選手にも負けてない」とか、すごく親ばかな発言が結構多かったです。

もしもコーチをしていなかったら、もっと自分の子をアピールしたかったって言ってましたね。でも「それは言っちゃダメだよ」って。

ユウスケさん――それ初耳。

加藤さん――だけど、本人に向かっては「お前は走れ!」とか、「食べるな!」とか「太るな!」とか。自分も太ってたくせに。「コンビニで食べさせて、太らせてたのは父ちゃんだよね」って皆に言われてました。

ユウスケさん――でも、バレーには全然来ないってお姉ちゃんたちからよく言われます。「うちらは全然、見てもらえんかった」って恨まれてます。

加藤さん――娘たちのバレーは普段は行かないのに、時々、本人もちょっと申し訳ないなと思うみたいで、たまに見に行くときには、飛び切りの差し入れをするんです。ガリガリ君とかマックを1人1個ずつとか。

そういうことをするもんだから「パパ最高!」みたいな感じで言われたりするんですけど。でも行っても試合なんてほとんど見てないんですよ。最初と最後だけ。

――ご病気がわかったのは?

加藤さん――毎年、人間ドックを受けてましたし、健康マニアというか、食べものにも気を遣っていました。でも、ある時自分のお客さんがすい臓がんで亡くなったんです。

そのお客さんのお見舞いに行った時に、「おしっこの色がこうだったよ」っていう話を聞いたんです。それで自分がトイレに行った時に「色がいつもより濃い」って言いだしたんです。

ちょうど夏だったし、「暑くて汗をかくからじゃないの?」って言ってたんですが「でも、おかしい」って病院に行ったんです。

利尿剤を出してもらって一時は良くなったんですが、「やっぱりおかしい」ってほかの病院にも行って、3件目の病院で「紹介状を出すので、別の病院でもう一度検査を受けてください」ということになってしまいました。

ちょうどその2週間後に、息子の野球の合宿があったんです。

「絶対に見に行きたい」って、すごく楽しみにしていて、しかも「保護者も皆で応援に行こう」って、ほかの親たち全員まとめて、大型バスで「行くぞ!」みたいな。ただ、何かが気になっていたみたいで「合宿の前に、病院に行かなくちゃ」って言ってたんですよね。

結局、その合宿の2日前に、病気がわかって「行けません」って。

でも、子どもたちは意外と活躍したんですよね。

ユウスケさん――親がいないときの方が、ヒットを打てたりするんです。監視の目がないんで、気持ちも楽に。

加藤さん――「ヒット打ったよ」とか試合の様子をラインで送ると、「見たいな」って「なんで俺がいないときにあいつは活躍するんだ?」って。「父ちゃんがいないからじゃない?」みたいなやり取りをしてました。

保護者の方々も盛り上がって、「合宿楽しかったね」って、いまだに話しています。本人は「なんで俺だけ行けないんだろう……」って悲しがっていましたけれど。

それほど親しくない人も来るかもしれない中で、「悲しんでいる家族の姿は見せられない」

――今回、お別れ会の企画そのものはご主人が、ご本人でされたと伺いました。

加藤さん――「お葬式は家族だけ。家族の中でも正月に集まるメンバーだけ」って本人が言うんです。「でも、父ちゃんとお別れしたい人もいるよね?」っていう話をしたら、「じゃあお別れ会に呼んでくれたらいい」って言われました。

亡くなってすぐの自分のお葬式で、それほど親しくない人も来るかもしれない中で、「自分の遺体や、悲しんでいる家族の姿は見せられない」って言うんです。

その気持ちは、私にもよくわかりました。

入院中、大勢の皆さんにお見舞いに来ていただきました。

とてもありがたくて、嬉しかったのですが、時々本人が弱っていて、気持ちがマイナスになっているときには、それがすごく辛かったこともあったようでした。

皆さんが心配してくださっているのがわかるから、かえって病室にいる自分が歯がゆいというか、負担だったみたいです。

しだいに、気持ち的にもお見舞いに来てくださる人にお会いできなくなってしまって、申し訳ないとは思いながらも「名前を出さないでほしい」と病院にお願いして、病室の前にある入院患者の名前を書くプレートに、主人一人だけ名前ではなく、「外科様」って書いてもらいました。外科で診ていただいていたので。

――確かに、ご本人でないと。周りではなかなか気付けないことかもしれません。

加藤さん――普段が明るいというか、豪快な感じだったので、誰かに会って「病気になったんだよ」って言うと、「もう大丈夫でしょう?」っていう返事が返ってくるんです。

キャラクター的に、「もう大丈夫だよね」というか、「大丈夫なはずだよね」っていう前提なんですよね。

でも本当は全然、大丈夫じゃないんです。不安で不安で仕方がないのに、でも「大丈夫」って答えるしかない。

だから、私もしばらくは、スーパーに買い物にも行けませんでした。

いつも行くスーパーでもしもどなたかに出会ってしまったら、その話になってしまうのが、私も怖かったんです。ゴミ捨ても、誰もいない時間を見計らって捨てに行ったりとか。

私自身がそうだったのだから、主人も、自分の気持ちが落ち込んでいるときに、「がんばってね」とか、「大丈夫だよ、きっと」って言っていただくことが逆に、すごく苦しかったんだと思うんです。

――そうだったんですね。

加藤さん――家族に対してでさえも「がんばるから」と言った後の落ち込みが激しいんです。

がんばれない気持ちだってあるのに、でも「がんばる」って言わないと、相手の顔が曇っちゃうんです。だからと言って、相手の不安を吹き飛ばすような空元気な言葉を言ってしまうと、その後が、すごく落ち込むんですよね。

亡くなった後よりも、主人がそういうことで落ち込んでいるときの方が辛かったです。

亡くなって「もうがんばらなくてもいいんだよ」っていう時の方が、主人も私も、気が楽だと思います。

たまたま検索してたらStoryを見つけて、思いをぶつけちゃいました。

――ご家族だけでお葬式をされて、その後でお別れ会をすることに決められたんですね。

加藤さん――お別れ会って言っても、いつやったらいいのかもわからなくて、本人に聞いとかなくちゃとは思ったんですが、何となく、嫌じゃないですか?そんなことを聞くのって。

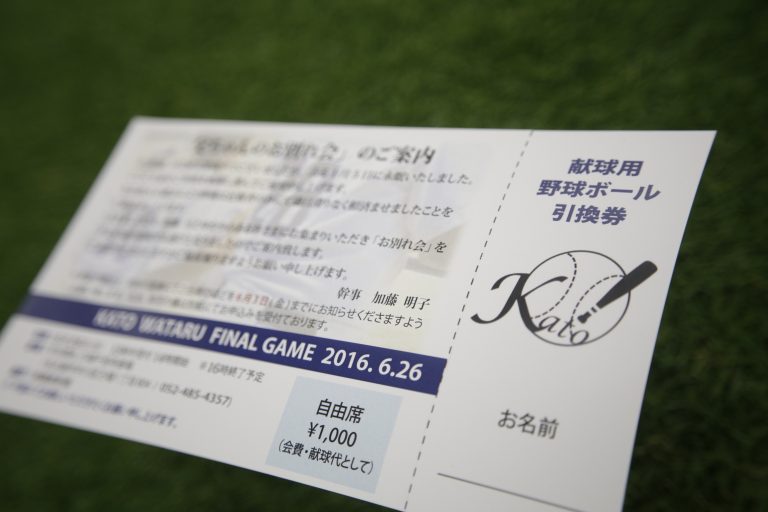

だから何気ない感じで、「ちなみに、お別れ会って四十九日とかにやればいいのかな?」って聞いたら、「そんなの早すぎる、もし1月に死ぬんだったら6月。6月だったら結婚記念日があるなあ……」って言われたんです。

でもその時は、1月に亡くなるなんて思ってもいなかったので、「そうやって半年くらい、ずらしていけばいいんだね」って言ってたら、1月5日に亡くなって。

その話をしていたのがちょうど、3日くらい前のことだったんです、お正月開けてすぐでした。「1月に亡くなったら6月ね」っていう言葉通りになったので、本当にびっくりしました。

訃報を聞いて駆けつけてくださった方もいたんですけど、お別れ会の日にちだけは決まっていたので「6月26日に改めてお別れ会をするので、その時にいらしてください」って、言ってました。

でも、何をするのか全然わからなくて、どうしようと思って、「6月26日にお別れ会をしたいんですけど」って、いろいろな葬儀社さんに聞いてみたんです。すると、皆さん「いいですよ」ってなるんですけど、出されたパンフレットが全部、お葬式なんです。

それには全然、心が動かされないというか、ピンとこないし。「何か、気が進まないな」って感じで。そこで、Storyにメールをしたんです。

――初めてメールをいただいたのが、4月の末くらいでしたね。

加藤さん――殴り書きのような、意味不明なメールだったと思うんです。今思うと、ほぼ病んでたんでしょうね。

何をしたらいいのかもわからなくて、たまたま検索してたらStoryが見つかったので、「こういう人でした」って主人のことをダーって書いて、読み返すこともなく送信しました。

――あのメールを拝見した時、どうしたらいいのかわからない。そんな思いが強く伝わってきました。

加藤さん――思いをぶつけちゃいました。

でも、そこにキャッチャーがいてくれて、返球がまた、すごくて。

提案書が本当にびっくりしました。

何か返ってきたなと思ってメールを開いてみたら、「これだよこれ!」って。想いにすごく寄り添ってくれたお返事でした。

きっとまた「申し訳ございませんが……」っていう返事だと思っていたんです。主人が引き合わせてくれたんですかね。お別れ会が主人のファイナルゲームで、チケットも、始球式も……。

それで、すぐに心が動かされて「お願いします」となりました。

最初に送ってもらったお別れ会の招待状のデザイン案が野球の入場チケットになってて、しかもドラゴンズカラーだったのも嬉しかった。熱烈なファンではないですが、あれがオレンジだったら即アウトでしたね(笑)。

もしもこれからお別れ会をしたいという人がいたら、自分の考えている枠の中で「こうしてください」というよりも、殴り書きでもいいので、ワーッと全部丸投げして、そこから形にしてもらった方が、より感動が生まれるような気がします。

――具体的にお別れ会を開いてみていかがでした?

加藤さん――祭壇ってあんなに立体的だったんですね。実は「ラフ案です」って渡された祭壇デザインからはイメージがわかなかったのですが、でも当日、祭壇を見た瞬間にそれまでの疲れが全部吹っ飛びました。

お別れ会の前は自分でももういっぱいいっぱいになってて、おぼれている状態だったんですけど、あの祭壇を見て、「もういいか」って思えたんです。「こんなに素敵な祭壇ができたんだから、もういいでしょう!」って思いました。

すごい祭壇でしたよね。

主人が言い始めたことだけど、本人もまさかここまでの「お別れ会」とは思っていなかったでしょう。

――お別れ会をして何か気持ちの変化はありましたか?

加藤さん――私たちは一人で生きているんじゃなくて、皆さんのおかげで生きているんだなってことを感じました。

主人と、主人の昔からのお友だちとのつながりを、お別れ会をすることで私たちが知ることができました。

野球チームで一緒だったという主人の高校の時の同級生からは、「その後もずっと野球をやっていたんだな」っていうお手紙をいただいたんです。

お別れ会の後に、皆さんで飲みに行ったそうなんですが、このことがきっかけで、「毎年皆で会おうということになりました」って。

――お父様のご挨拶も素敵でしたね。

加藤さん――実は、はじめ義父は「お別れ会には出ない」って言っていたんです。お葬式は済ませているし、お別れ会なんて「なんのことかわからない」って言っていました。

でも、終わった後は、「こんなに素晴らしい会だとは思わなかった」と、両親とも喜んでくれました。

「お別れ会」というのは主人が言い始めたことだけど、本人もまさかここまでやってもらえるとは思っていなかったでしょう。一番いい形で、本人の希望に添えたんじゃないかなって思います。

きっと、どや顔で「ほらね」って思ってるんだろうなって。「お別れ会をやって良かったでしょ?」って言ってそうです。

――結婚記念日の花束贈呈もありました。

加藤さん――あれもただただびっくりで、言葉が出ませんでした。

でも、花束を受け取った時は、主人が隣にいるような気がして。一人なんだけど、二人でもらったように思いました。本当に嬉しかったです。

主人だったらこう言うだろうなって言葉が頭をよぎって、一緒に話しているみたい。

――お別れ会を終えていかがでした?

ユウスケさん――お別れ会をする前の母は忙しすぎてたというか、本当に大変そうで、「母さん大丈夫かな?」って思ってたんです。

体壊さないかなって。仕事も夜遅くまでやってたし、その後でお別れ会のリストを作ったり。

加藤さん――肩の荷も下りました。

最後、子どもたちの手紙が嬉しかったです。

子どもと普段一緒にいても、改めて言葉にしてもらうと「そこまで思っていてくれてたんだな」って良かったですね。

良い子に産まれてきてくれてありがとう。こんなに頼もしく成長してくれたんだなっていう風に、改めて思いました。

きっと主人もそう思ったんだろうなって。

私の隣にいて、「すごいね、この子たちできるね」って、主人だったらこう言うだろうなって言葉が頭をよぎって、一緒に話しているみたいな気持ちでした。

――遺影もいいお写真ですね。吹き出しがついてます。

加藤さん――娘が作って貼ったんです。

でも主人は、遺影の所にいるというよりは、いつもそばにいるというか、いない感じがしません。

野球の応援に行くと、このスタンドのどっかに父ちゃんがいるんだろうなって見回したり。バッターボックスに立つ選手を見て、「あいつ大したことないな」とか言ってるように感じます。

今日はどうしてるかな?って。

今日は主人からどんな報告があるのかな?って、ずっと思っていくんでしょうね。

――ありがとうございました。

(文 小林憲行)